“打是親罵是愛”的反思:嚴藝家視角下的家庭教育案例研究

案例背景

“打是親罵是愛”這一觀念在許多家庭中被視為教育孩子的“傳統(tǒng)智慧”�����。然而�,隨著心理學的發(fā)展和家庭教育理念的進步����,這種觀念逐漸受到質疑。心理咨詢師嚴藝家在一次公開講座中提出�����,父母在揍孩子時,真正揍的是自己討厭的那部分����,這一觀點引起了廣泛關注�����。本研究旨在深入探討這一觀點�,并分析其在家庭教育中的影響�。

面臨的挑戰(zhàn)/問題

家庭教育中的暴力行為是一個復雜的社會問題���,它涉及文化����、心理��、經濟等多個層面�����。在傳統(tǒng)觀念中����,父母往往認為揍孩子是為了糾正其行為,但這種做法往往適得其反�����,不僅傷害孩子的身心健康,還可能破壞親子關系�����。嚴藝家的觀點挑戰(zhàn)了這一傳統(tǒng)認知��,指出暴力行為背后可能隱藏著父母自身的心理問題。

采用的策略/方法

本研究采用文獻回顧�、案例分析和專家訪談等方法,綜合探討家庭教育中的暴力行為及其根源�����。首先,通過文獻回顧了解國內外關于家庭教育暴力行為的研究現狀�;其次�����,選取典型案例進行深入分析�,揭示暴力行為背后的心理機制;最后�����,通過專家訪談獲取專業(yè)意見,為解決這一問題提供策略建議����。

實施過程與細節(jié)

- 文獻回顧:收集國內外關于家庭教育暴力行為的研究文獻��,梳理暴力行為的影響因素、后果及干預措施���。

- 案例分析:選取多個典型案例�����,分析父母在揍孩子時的心理狀態(tài)、行為動機及對孩子的影響���。通過對比不同案例,發(fā)現暴力行為背后的共性特征���。

- 專家訪談:邀請心理咨詢師�����、家庭教育專家等進行訪談�����,就暴力行為的根源�����、危害及干預策略進行深入探討。

結果與成效評估

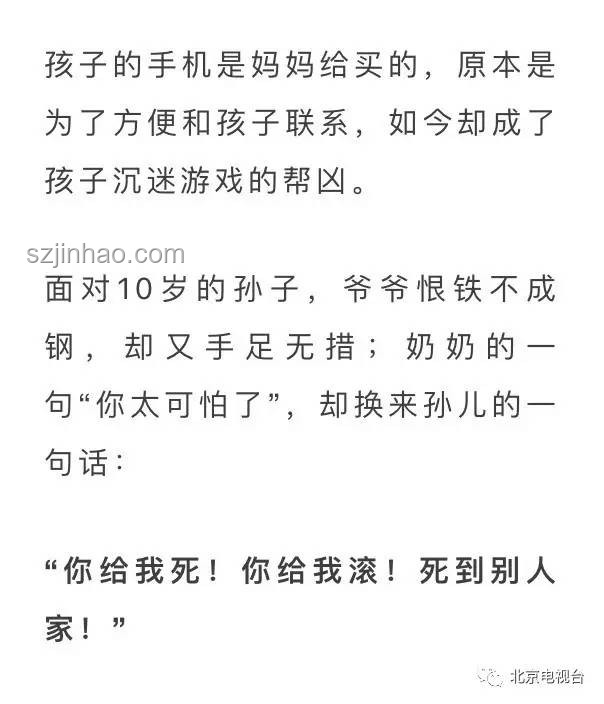

研究發(fā)現����,父母在揍孩子時����,往往將自身的不滿、焦慮�、挫敗感等負面情緒投射到孩子身上�,將孩子視為“替罪羊”����。這種行為并非出于真正的愛意,而是父母自身心理問題的外在表現���。長期下去,不僅會導致孩子身心受損,還可能引發(fā)一系列社會問題��,如自卑��、叛逆�����、暴力傾向等。

通過專家訪談,我們了解到有效的干預策略包括:加強家庭教育指導����,提高父母的教育意識和能力�;開展心理咨詢��,幫助父母處理自身心理問題;建立支持系統(tǒng),為受害孩子提供心理援助和法律援助等��。

經驗總結與啟示

本研究表明���,“打是親罵是愛”的傳統(tǒng)觀念需要被重新審視��。家庭教育中的暴力行為并非出于真正的愛意�,而是父母自身心理問題的反映。為了改善這一現象�,我們需要從多個層面入手����,加強家庭教育指導����、心理咨詢和支持系統(tǒng)建設等方面的工作���。

同時���,本研究也啟示我們���,家庭教育中的暴力行為是一個復雜的社會問題,需要全社會的共同努力來解決����。我們應該倡導尊重��、理解�����、包容的家庭教育理念,為孩子的健康成長創(chuàng)造良好的家庭環(huán)境����。

Q&A

Q1:如何判斷父母揍孩子是否出于真正的愛意?

A1:判斷父母揍孩子是否出于真正的愛意�����,關鍵在于觀察其行為背后的動機。如果父母在揍孩子時表現出憤怒��、挫敗等負面情緒�����,且缺乏合理的溝通和教育方式����,那么這種行為很可能并非出于真正的愛意���,而是父母自身心理問題的反映��。

Q2:如何幫助父母處理自身心理問題�,以減少家庭教育中的暴力行為�?

A2:幫助父母處理自身心理問題��,可以從心理咨詢、家庭教育指導等方面入手����。通過心理咨詢,父母可以了解自己的心理問題����,并學習有效的應對策略���;通過家庭教育指導��,父母可以提高教育意識和能力,學會用更合理的方式與孩子溝通和教育��。

通過以上分析,我們可以看到��,“打是親罵是愛”的傳統(tǒng)觀念需要被摒棄�,家庭教育中的暴力行為需要得到全社會的關注和解決。我們應該倡導尊重、理解�����、包容的家庭教育理念�,為孩子的健康成長創(chuàng)造良好的家庭環(huán)境���。

5 條評論